La royauté française vers l'absolutisme

- elias akoka

- 3 mai

- 7 min de lecture

I) Un pouvoir royal affaibli durant les guerres de religion

A) François Ier et Henri II

Dans la première moitié du 16ème siècle, le règne de François Ier (1515-1547) est marqué par un renforcement de l’autorité royale et un développement de l’administration. Les grands féodaux appauvris par la hausse des prix cherchent à vivre près du roi afin qu’il leur accorde des pensions et se transforme ainsi en courtisans. La cour du roi (toutes les personnes qui gravitent autour du roi) est itinérante et se déplace de châteaux en châteaux le long de la Loire. François Ier s’illustre par sa politique de soutien aux artistes, notamment italiens qu’il introduit en France à son retour des campagnes menées en Italie (il cherche à conquérir le duché de Milan et le royaume de Naples). Lors du concordat de Bologne, François Ier obtient du pape Léon X le droit de nommer les évêques et les archevêques et s’assure ainsi la docilité du clergé. Il renforce aussi l’administration : l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 impose que tous les actes officiels soient rédigés en français (et non plus en latin) et qu’un registre d’Etat civil soit tenu dans chaque paroisse (le curé doit enregistrer tous les baptêmes, les mariages et les décès). Face au progrès du protestantisme en France, François Ier adopte d’abord une attitude conciliante mais, en 1534, l’affaire des placards (des protestants affichent à Paris et jusque sur la chambre du roi au château d’Amboise des propos insultants pour le pape) le convainc d’être nettement plus intolérant envers les huguenots (nom donné aux protestants français).

Le successeur de François Ier, le roi Henri II (1547-1559), est un catholique fervent qui persécute les protestants et décide de mettre fin aux guerres d’Italie par le traité de Cateau-Cambrésis en 1559 afin de faire la paix avec l’Espagne, rivale de la France en Italie mais championne de la lutte contre les protestants en Europe. Henri II meurt la même année dans un tournoi et c’est donc son fils de 15 ans, François II qui lui succède, mais ce dernier meurt lui aussi à peine un an plus tard.

B) Les guerres de religion en France

C’est donc le deuxième fils d’Henri II, Charles IX (1560-1574), qui hérite du trône sous la régence de sa mère Catherine de Médicis. Catherine de Médicis et son chancelier Michel de l’Hôpital essayent de mener une politique de réconciliation nationale et de tolérance. En janvier 1562, les protestants obtiennent ainsi le droit de célébrer publiquement leur culte dans les faubourgs de la ville et dans leur maison à l’intérieur des villes, mais les fanatiques catholiques ne l’entendent pas de cette oreille. En mars 1562 à Vassy (en Champagne), le duc de Guise massacre des protestants en train de prier dans une grange. Ce massacre de Vassy est le début d’une série de guerres entrecoupées de trêves entre catholiques et protestants, les guerres de religion.

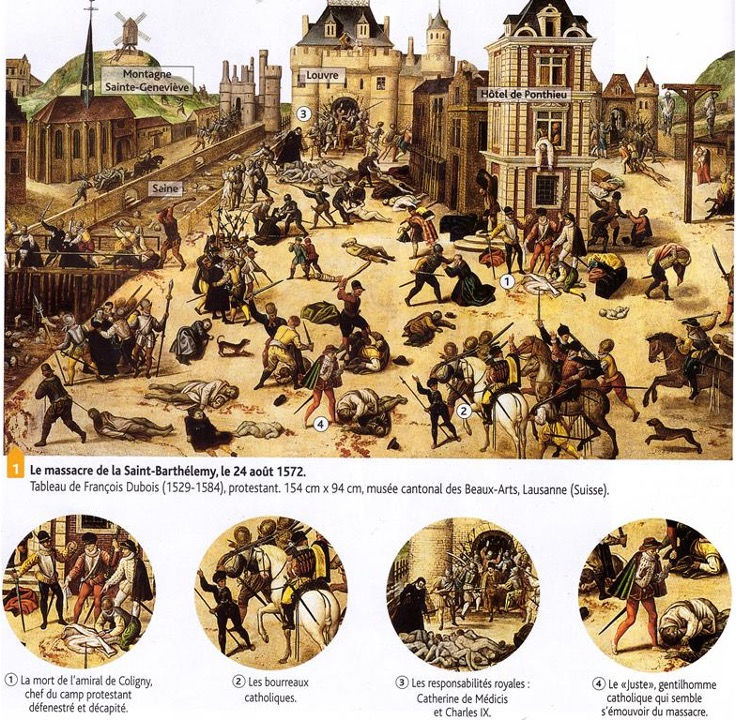

Les guerres de religion se caractérisent par des massacres de part et d’autres, le plus célèbre d’entre eux est celui de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Charles IX, influencé par le chef des protestants, l’amiral de Coligny, veut reprendre la guerre contre l’Espagne en s’alliant aux protestants allemands, aux Turcs et à l’Angleterre et, pour sceller la réconciliation entre catholiques et protestants, il marie sa sœur Marguerite (la reine Margot) à un chef protestant, Henri de Navarre (le futur Henri IV). Durant la noce qui a lieu à Paris (une ville acquise au catholicisme), Catherine de Médicis qui craint qu’une enquête ne révèle son implication dans la tentative ratée d’un assassinat de Coligny, convainc son fils de faire assassiner tous les nobles protestants venus assister au mariage. C’est chose faite dans la nuit hormis pour ceux qui abjurent de leur foi et qui se convertissent au catholicisme (c’est ce que fait Henri de Navarre). À partir du massacre de la Saint-Barthélemy de nombreux protestants remettent en cause l’autorité du roi qu’ils qualifient de tyrannique.

L’autorité royale est aussi remise en cause par les catholiques unis dans une Ligue menée par le duc Henri de Guise. En mai 1588, le duc de Guise force le roi Henri III (1574-1589), le troisième fils d’Henri II, à quitter Paris et menace de prendre le pouvoir. Henri III feint de lui pardonner mais le fait assassiner au château de Blois en décembre. Henri III s’allie alors à Henri de Navarre (redevenu protestant) et le désigne comme son successeur. Ensemble, ils mettent le siège devant Paris en 1589 mais Henri III est poignardé par un moine membre de la Ligue, Jacques Clément.

II) Henri IV, la fin des guerres de religion et le rétablissement de l’autorité monarchique

III) Louis XIII, Richelieu et Mazarin : vers l’absolutisme malgré les résistances

IV) Louis XIV, le roi-Soleil, et l’apogée de l’absolutisme

Comments